各種検査・成績書

Inspection and report

製品の強度について

チェーン・金具製品において、製品の強度はとても重要なものです。ここでは、強度に関する用語や意味について説明します。

使用荷重

「この荷重までなら製品に掛かっても問題ありません」という表示です。別の言い方をすれば「この荷重以上の負荷をかけると安全は保証できません」ということにもなります。使用荷重の算出については、メーカーによって考え方が異なるので一概には言えませんが、弊社では「原則として製品の耐力荷重の1/2以下」と定めています。

耐力荷重

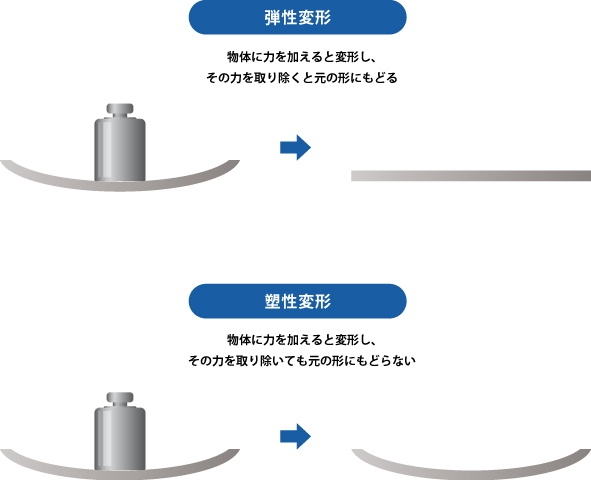

弾性変形域と塑性変形域の境界の荷重を耐力荷重といいます。その荷重を超えて負荷をかけると、除荷しても製品の形が元に戻らないということです。固溶化熱処理を行うと冷間加工によって得られた硬さも失われることになると述べました。硬くなっていた部分が軟らかくなるということは、当然耐力も低下しています。例えばチェーンの場合、固溶化熱処理を行うと、耐力荷重が1/2程度に低下します。チェーンの「使用荷重」は「冷間加工した状態での耐力荷重」から算出しているため、固溶化熱処理によって耐力荷重が1/2になると、「使用荷重」=「耐力荷重」となってしまい安全が確保できなくなるため、注意が必要となります。

破断荷重

製品が破断するときの荷重のことです。ただし、弊社で定めている破断荷重は、試験で得られたMAX値としています。(下記引張試験を参照)

安全率

製品を壊れないように(安全に)使うための考え方のことを安全率といいます。耐力荷重ぎりぎりで使用すると、想定外の荷重がかかれば直ちに変形し、使用者および第三者に危険が及ぶので、安全率を設定します。クレーン等安全規則には、チェーンの安全率は、破断荷重に対して5(特定の条件下では4)とされています。ただし弊社では、変形したチェーンを使用してほしくないという方針から、耐力荷重に対して安全率を定めています。上述したように、使用荷重は耐力荷重の1/2以下となっていますので、安全率は耐力に対して2以上となっています。これは金具に関しても同様です。

弾性変形・塑性変形についてのイメージ図

引張試験方法

φ6mmチェーンの場合

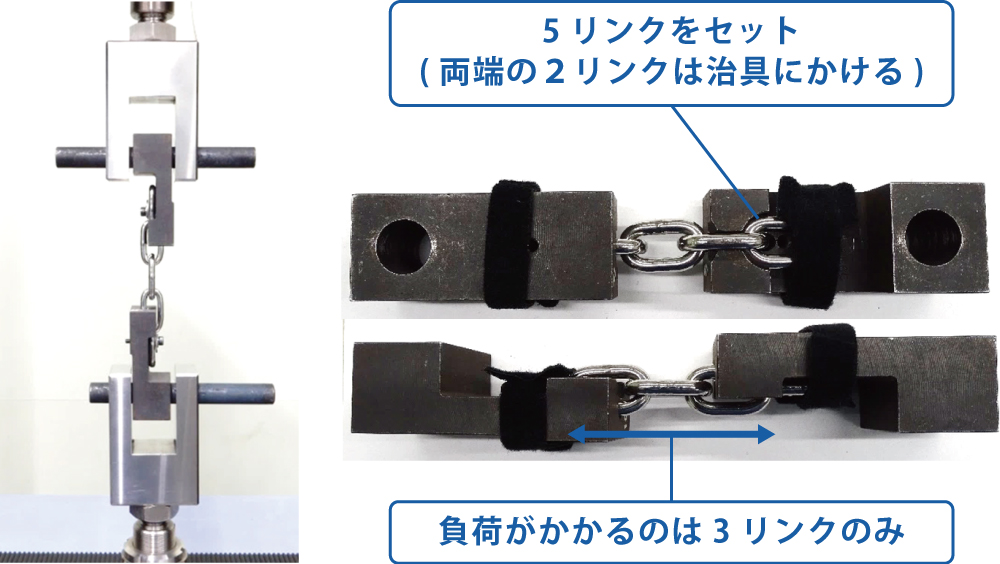

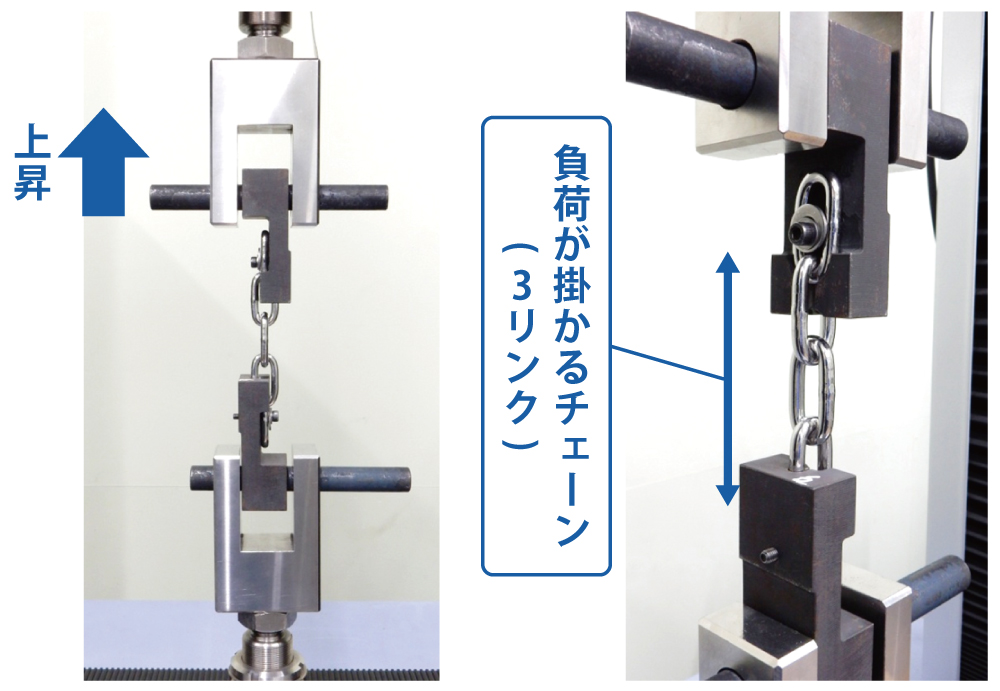

弊社でチェーンの引張試験を行う場合、様々な治具を用いて試験機にセットするのですが、セットの方法は商材によってさまざまで、形状や強度によって治具を選定しています。試験機は緩やかな速度で上昇し、静的荷重を測定しています。

φ10mm以下のチェーンに関しては写真のように5リンクの物を治具にセットします。実際に負荷がかかるのは写真で示している3リンクだけで、両端は治具に固定されているだけになります。したがって計測される数値は3リンク分のものになります。

φ12mmチェーンの場合

φ11mm以上のチェーンは、引っ掛ける治具が使えないので、両端に1サイズ大きいリンクを付けて引っ張ります。したがって、φ11mm以上の引張試験依頼の時は3リンクで大丈夫です。

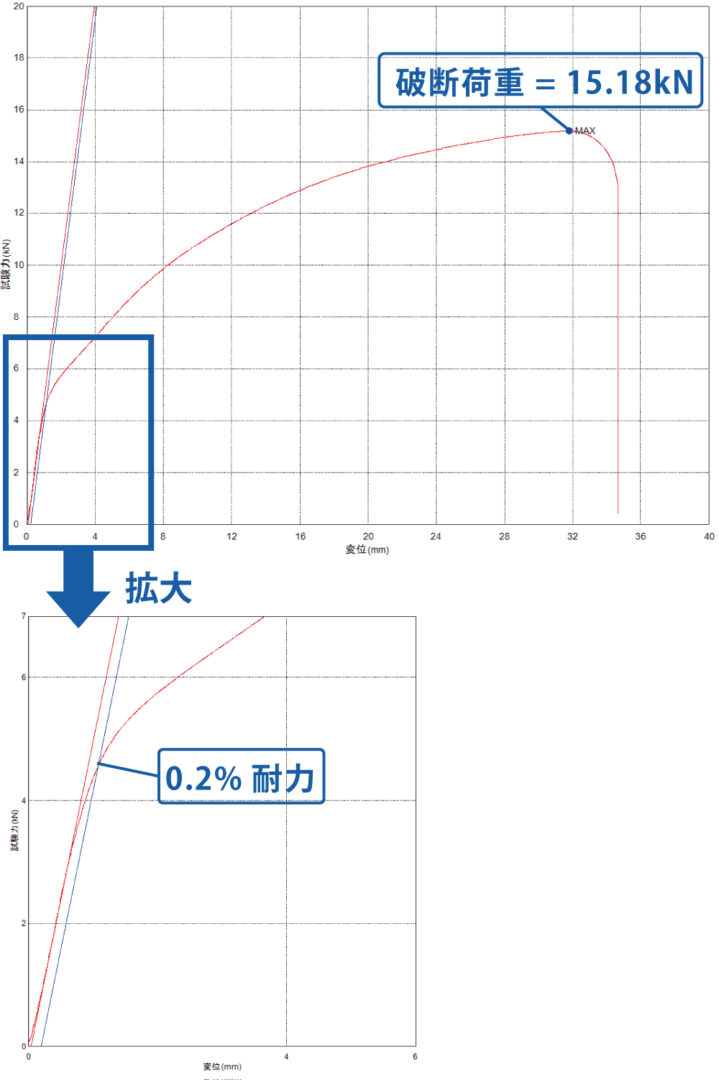

引張試験チャート

試験チャートでは横軸に「変位(mm)=試験機が上昇した距離」、縦軸に「試験力(kN)=負荷された荷重」が記載されています。試験機が上昇するに従って、チェーンに掛かる負荷も上昇しています。試験チャートでは変位量が約1mm程度のところまでは、直線的に試験力が上昇していますが、その後は、緩やかな曲線に変化しています。

耐力の算出方法は、オフセット法と呼ばれる方法で試験初期の直線部分(赤色の直線)から0.2%分ずらした平行線を引き(青色の直線)、これが線図と交わる点の示す力を0.2%耐力荷重として算出する事が一般的です。

今回の場合、チェーン3リンクで試験をしていますので、変形する3リンクのピッチを足し合わせた値(実測値で78.22mm)の0.2%、すなわち約0.16mm分を赤線からずらした平行線が青色の直線であり、この直線との交点が耐力荷重(0.2%耐力)=4.53kNとなります。なお、弊社で定めている破断荷重は、完全に破断しない物もあるので試験で得られたMAX値としており、破断荷重=15.18kNとなります。

引張試験関係書類

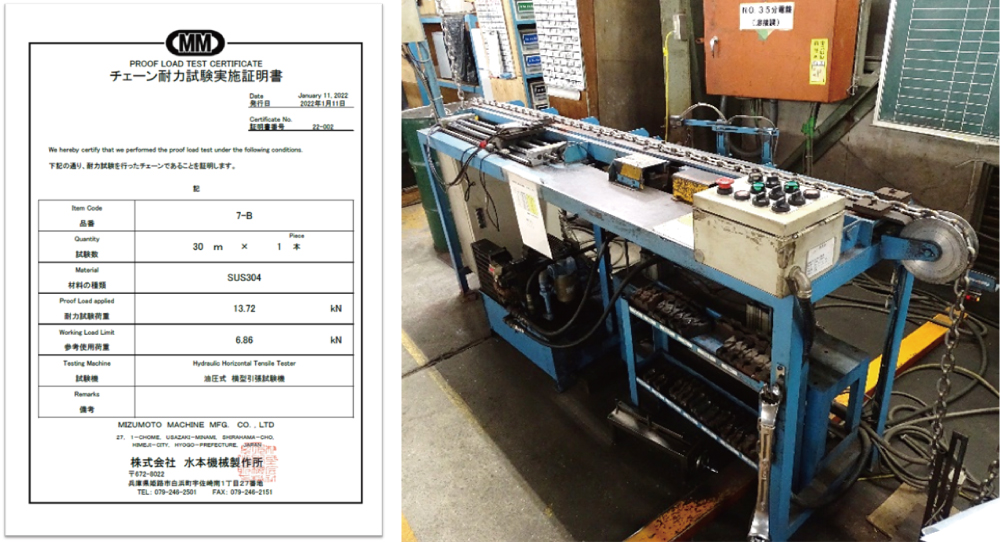

チェーン耐力試験証明書

チェーンは溶接された後、油圧式横型耐力試験機で耐力試験を行っています。耐力テストとは、変形を始めるギリギリまで引張り、製品に問題がないかを確かめる試験です。耐力試験証明書は実際にその数値まで引っ張ったことの証明になります。この証明書に書かれている数値は弊社のカタログにも記載されています。

製品強度データ

過去の引張試験結果の中から、品管が任意に選んだデータをもとに作成した書類です。同じ製品であれば、前回提出したものと同じ数値になる場合があります。製品の強度がどの程度なのか、過去データを基にお客様に提示するための書類であり、証明書とは意味合いが異なります。したがって出荷した製品の強度を保証するものではありません。

引張試験証明書

引張試験を行い、得られた数値を記載し証明するものです。試験依頼を受けてから実際に製品を引っ張るので、書類の代金に加え、引張試験用のサンプル代と納期もかかります。基本的に破断まで行いますが、製品によっては対応できないものがあります。(サイズが入らないもの、破断荷重300kN以上のもの等)

マクロ試験

水本機械製作所では、チェーンの溶接部の品質を担保するためにマクロ試験を行っています。マクロ試験とは、溶接の溶け込みを肉眼で見えるようにする試験のことです。腐食液につけることによって、溶接の溶け込みがシルエットとして現れます。(下記写真参照)

溶接課では溶接するチェーンのドラム缶の初めと終わりの2箇所で必ずマクロ試験を行っています。また、品質管理課では、メッキ関係向けのチェーンの両端リンクすべてに対してマクロ試験を行っています。50本の注文であれば、50本の両端すべてに対してマクロ試験を行うので、判定に半日以上かかる場合があります。したがって、メッキ関係向けのチェーンに関しては、通常の納期以上に時間がかかります。手間と経費はかかりますが、マクロ試験を行う以外に、チェーン品質を保証する方法が見つからず継続的に実施しています。

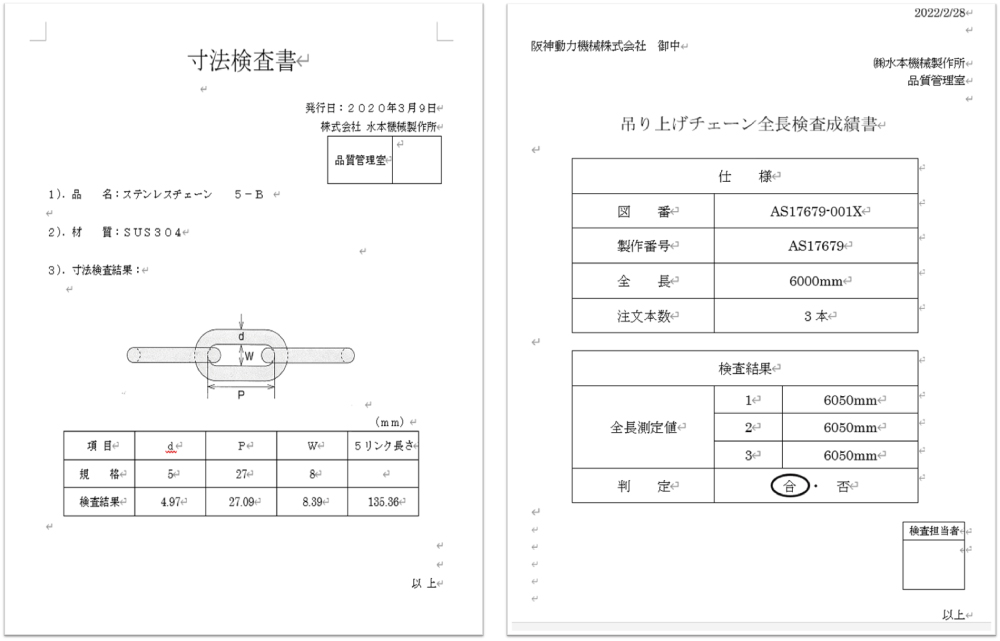

その他成績書

基本的にお客様が求めているものに合わせて、全長検査を行ったり、寸法の計測を行ったりしています。お客様から寸法検査書などの引き合いがあった際には、どういう目的なのか、どういう項目が必要なのか等、お客様のニーズを踏み込んで聞いていただけるとスムーズに作成することができます。